■ふんどう君通信

松山市考古館/文化財情報館周辺の開花情報を中心に季節の風景や話題そして考古館の活動情報を提供いたします。

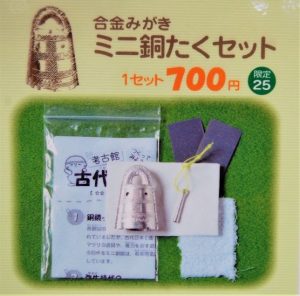

古代体験教室紹介~その4(合金みがき~ミニ銅鐸)

銅鐸は、弥生時代に祭祀・儀式に使われたと考えられている釣り鐘形の青銅器です。

発見された銅鐸の数は全国で500点(2001年文化庁調べ)ほどです。松山市の遺跡からは発見がなく、愛媛県内では、2010年8月に四国中央市の上分西(かみぶんにし)遺跡から発掘された、銅鐸(扁平紐式)のつり手部分が唯一のものです。

銅鐸に描かれた絵などからは、銅鐸はムラでの稲作に伴う祭祀・儀式などの際に使用された道具で、大きさや形の変化などからは、鳴らし音を響かせた道具から、見せる道具にかわっていったと考えられています。弥生人の生活にとって重要な道具だった。

ミニ銅鐸をピカピカにみがいてみませんか。

【古代体験キット・合金みがきキット】

休館日を除き、松山市考古館では、合金みがきキット・ミニ銅鐸(1個700円)を販売しています。考古館の思い出に、体験学習に、こどもさんやお孫さんのお土産にいかがでしょうか。

(数に限りがあります、ご注意を)

【体験の感想から】

「小さいけれど、どうたくの形や、うすく作られていることがわかって、やよいじんはすごい」、「ぴかぴかにみがいたどうたくはかっこいい」、「しんぴてきな形で、どうたくはおもしろい」などの感想をいただいています。

写真:銅鐸キット

|

|

順調です!

先週、今年最初の古代蓮の蕾の確認をご報告しましたが、今日は41個もの蕾を確認しました!

順調に育ってくれています!(^^)!

毎年、古代蓮の開花を楽しみにしてくださっている方々のご来館も増えてきました。

ご来館の際は、特別展示室で開催中 令和4年度四国地区埋蔵文化財センター発掘へんろ展「四国の風土と暮らし-山と人々-」(観覧無料)もぜひご覧ください!

大連古代蓮の蕾を見つけました!

今年も古代蓮の開花時期が近づいてきました。

本日、今年初めての古代蓮の蕾が2つ見つかりました!

これから成長を見守っていきたいと思います!(^^)!

大連古代蓮の成長・開花情報も随時お知らせしていきます!

現在特別展示室では、令和4年度四国地区埋蔵文化財センター発掘へんろ展「四国の風土と暮らし-山と人々-」(観覧無料)を開催中です。

ぜひ、ご来館ください!

古代体験教室紹介~その3(石勾玉作り)

古代体験教室「勾玉作り」に参加した方々からは、いつも多くの質問を頂きます。主な質問は「古代人は、勾玉に対しどのような思いを抱いていたのでしょうか」、「なぜ、勾玉は曲がっているか」などです。

まず、「古代人は、勾玉にどのような思いを抱いていたのか」についてです。

松山市内の遺跡の発掘調査から出土した勾玉の数は60点程で、集落遺跡や墓・古墳などで出土しています。勾玉の出土は珍しいことから、当時の人々にとっては、大切な品物であったと考えられます。勾玉は、装飾品として身に着けていたもの、マツリ・儀式などで使われていたもの、身分を表すものなどと考えられており、邪悪なものから人々やマツリ・儀式などを守る、魔除けのような意味を持つものと考える説もあります。

次に、「なぜ勾玉は曲がっているの」についてです。「C」の字形が何に由来しているというと、胎児説、動物のキバ説などがあります。 動物のキバ説については、縄文時代にはイノシシをモデルにした土製品が出土することもあり、身近にいた動物であり、キバ説の動物はイノシシが一番の候補になるでしょう。

動物のキバ説については、縄文時代にはイノシシをモデルにした土製品が出土することもあり、身近にいた動物であり、キバ説の動物はイノシシが一番の候補になるでしょう。

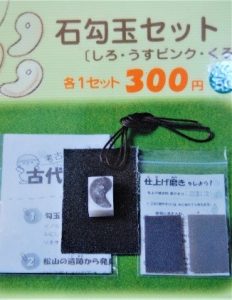

【古代体験キット・石勾玉セット】

休館日を除き、松山市考古館では、石勾玉作りキットを販売しています。色には白・薄いピンク・黒があります。考古館の思い出に、体験学習に、こどもさんやお孫さんのお土産にいかがでしょうか。

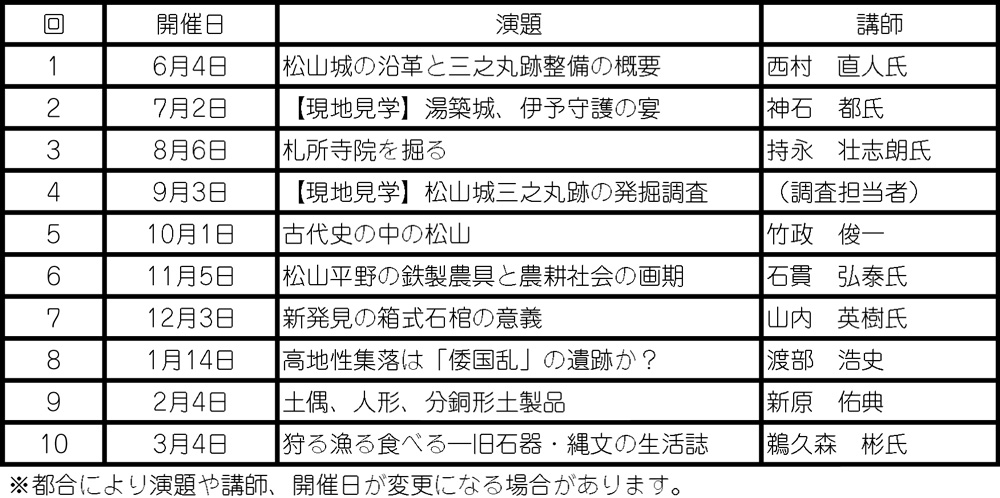

リレー講座「発掘松山の至宝」のご案内

遺跡や考古学について「ここでしか聞けない」話をお届けしている月イチ講座「わかりやすい考古学講座」。

今年はバージョンアップし、外部講師をお招きして、より充実した内容で開催します。

昨年度は講義の内容に即した出土品を、ケース越しでなくじかにご覧いただき、大変ご好評いただきました。

今年はこれに加えて、発掘調査現場の見学など、2回の現地見学を行います。

今年は江戸時代から時代をさかのぼり、旧石器時代までの幅広い時代を網羅します。

講師の解説とともに、現地の雰囲気を体感し、古代に思いを馳せてください。

|

|

| 熱気あふれる講堂 | 「ここでしか見られない」貴重資料 |

|

|

| 若手学芸員による「白熱教室」 | 往時の人々と同じ現場に立って・・・ |

予定 |

| 時 間:10:00~11:30 (受付9:30~) 資料代:1人1,000円 (10回分一括)※考古館観覧料は別途 定 員:60名 (応募多数の場合は抽選) 会 場:松山市考古館 講堂ほか 申 込:はがき・eメール・カルスポねっと 受付期間:4月15日(金)~5月12日(木)必着 |

古代体験教室紹介~その2(石勾玉作り)

石勾玉作りの体験イベントでは、「なぜ、古代人が石勾玉を身に付けるようになったのか」、「どうして石勾玉を作るようになったのか」、という質問を参加者から頂戴することがあります。

今回は、まがたまの語源や表記、さらに松山市内の最古の石勾玉についてご紹介します。

まず、勾玉(まがたま)は、「古代の日本における装身具のひとつであり、祭祀にも用いられたと言われており、詳細はよく分からない」などと、紹介されることがあります。その語源は、「曲がっている玉」というのが有力な説です。また、まがたまという用語は、奈良時代に成立した『古事記』では「曲玉」、『日本書紀』では「勾玉」と表記されています。

次に、松山市内の最古の勾玉は、北井門遺跡(3次調査)から縄文時代後期末頃(今から約3,000年前)の石勾玉です。勾玉は緑色で、アルファベットの「C字形」をし、長さ1.5㎝ほどの小さなものです。

この発見により、松山では、約3,000年前の縄文人が、石勾玉を使用していたことがわかりました。

明日から、大型連休を迎えます。石勾玉作りの体験キットは、休館日を除き、松山市考古館1階受付で購入することができます(1セット300円)。連休には、オリジナルの石勾玉作りで、古に思いをはせてみませんか。

4月30日(土)は臨時開館します

古代体験教室紹介~その1(石勾玉作り)

石勾玉作りは、比較的加工しやすい、「滑石(かっせき)」と呼ばれる石材を布ヤスリで削り、耐水ペーパーで磨いて、ピカピカの石勾玉を作ることを通じて、古代人の工夫や知恵について楽しく学ぶためのものです。今回は、この石勾玉作りの魅力を紹介します。

この3年間で、石勾玉作りに延べ3,000人以上の多くの市民の皆様にご参加いただきました。ありがとうございます。

多くの皆様方から、

“自分の好きな形にけずったり、みがいたりするのがおもしろい”、

“石をかんたんにけずれるのがすごい”、

“せかいで一つ、オリジナルまがたまを手作りできるのがすき”、

などの感想をいただきました。

小学生がうすピンク色の石をけずって、みがき途中の石を見せてくれました

この教室に参加した、親御さんからは、“自宅で、こんな夢中になって、何かに真剣に取り組んだ、こどもの姿をみたことがない”、“こどものあらたな一面をみることができ、共通の話題で親子で盛り上がった”など、素敵なコメントを寄せていただいたこともあります。

石勾玉作りの体験キットは、松山市考古館の休館日を除き、1階受付にて購入することができます(1セット300円)。多くの皆様にご購入いただけるように、最大ご来館された人数分の個数を購入できます。皆様もオリジナルの石勾玉作りをしてみませんか。

石勾玉作りイベントの日程は、今後、市広報誌・財団情報紙・財団HPなどで随時ご紹介して参ります。

令和4年度もよろしくお願いします!

新年度を迎え、一週間が経ちますが、皆さまいかがお過ごしでしょう?

明日からは県内の小・中学校・高校も始まりますね♪

ご入学・ご進学おめでとうございます!(^^)!

出前講座やイベント、遠足での来館等でこれからまた一年間、たくさんの方々にお会いできるのを楽しみにしています!

今年度も講座や夏季のイベント等、皆さまにご参加いただける催事を実施する予定です。

ぜひご参加ください!

考古館のホームページ、ふんどう君通信でもお知らせしていきますので、ご確認ください(^^♪

本年度も松山市考古館、ご愛顧のほど宜しくお願いします。

つぼみが膨らんできました

3月4日 金曜日

午後13時00分ころ 考古館前のようすです。

寒さもすこしずつ和らいでまいりました。

春の訪れも近づいています。 その影響でしょうか?外に植えているモクレンとサンシュユのつぼみがふくらんできました!

ところで、このたび考古館では入口の階段に手すりを増設・追加しました。

手すりを使って、安全にのぼって頂けるようになりました。ぜひご利用ください。

特別展『古代の「火」を科学する』 3月21日(月・祝)まで開催中です!

本日10時から 発掘へんろ展の展示解説会を開催します! 愛媛県内出土の『埴輪(ハニワ)』について解説します。 申込不要・当日受付・無料です。 ぜひ考古館へお […]

本日10時から 発掘へんろ展の展示解説会を開催します! 愛媛県内出土の『埴輪(ハニワ)』について解説します。 申込不要・当日受付・無料です。 ぜひ考古館へお […] ふんどう君 令和7年度 四国地区埋蔵文化財センター 発掘へんろ展 『四国を掘る ー墳墓ー』開催中です! […]

ふんどう君 令和7年度 四国地区埋蔵文化財センター 発掘へんろ展 『四国を掘る ー墳墓ー』開催中です! […] 今日は4輪咲いています。 濃い緑色の葉っぱに 古代ハスの花が映えてきれいです。 ふんどう君 令和7年度 四国地区埋蔵文化財センター 発掘へんろ展 『四国を掘る ー […]

今日は4輪咲いています。 濃い緑色の葉っぱに 古代ハスの花が映えてきれいです。 ふんどう君 令和7年度 四国地区埋蔵文化財センター 発掘へんろ展 『四国を掘る ー […]